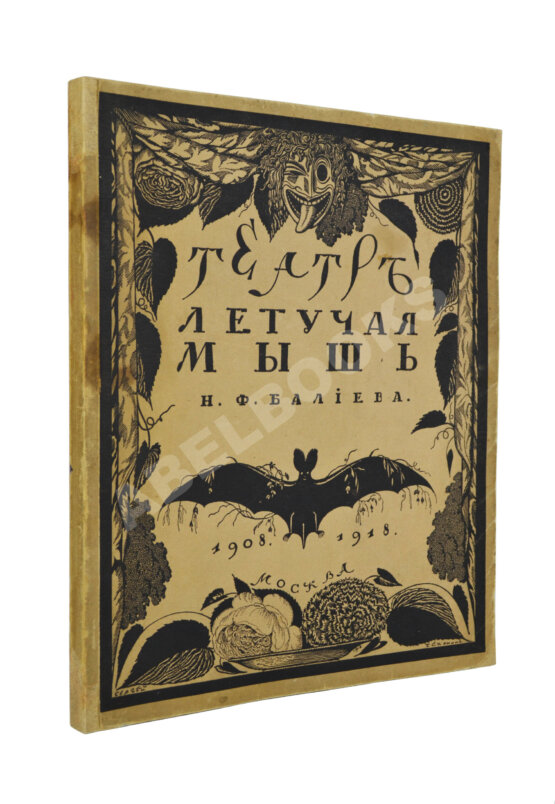

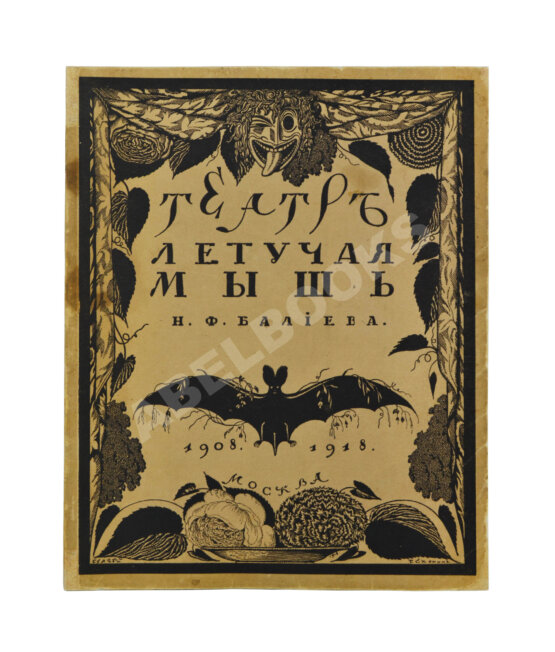

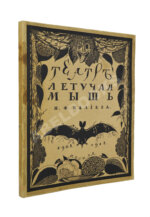

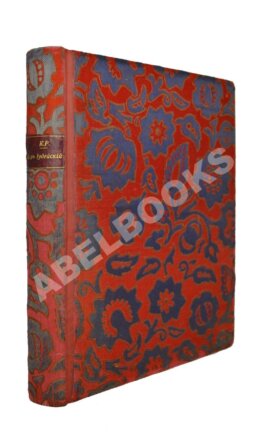

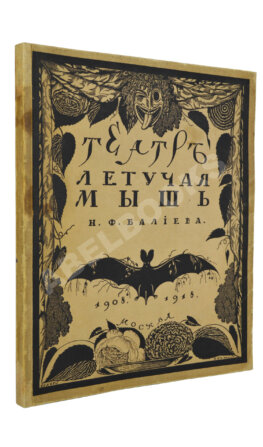

Эфрос, Н.Е. Театр «Летучая мышь» Н.Ф. Балиева

45.000 ₽

Обзор десятилетней художественной работы первого русского театра-кабарэ

— [М.-Пг.]: Печатано в художественной мастерской журнала «Солнце России», [1918].

48 с.: 29 л.ил. 30,5х24 см.

В издательской иллюстрированной обложке. В хорошем состоянии.

Театральные антрепризы должны ориентироваться на зрительскую аудиторию и продавать билеты, иначе они прогорят. Но актёрам МХАТа хотелось укрыться от посторонних глаз в уютном месте, куда можно прийти после спектакля и расслабиться от академических театральных традиций и внешнего мира. Создание такого клуба было необходимым для актёрского уединения, где в узком кругу можно было бы разобрать спектакли и с нежной иронией сочинить пару скетчей о своём любимом театре.

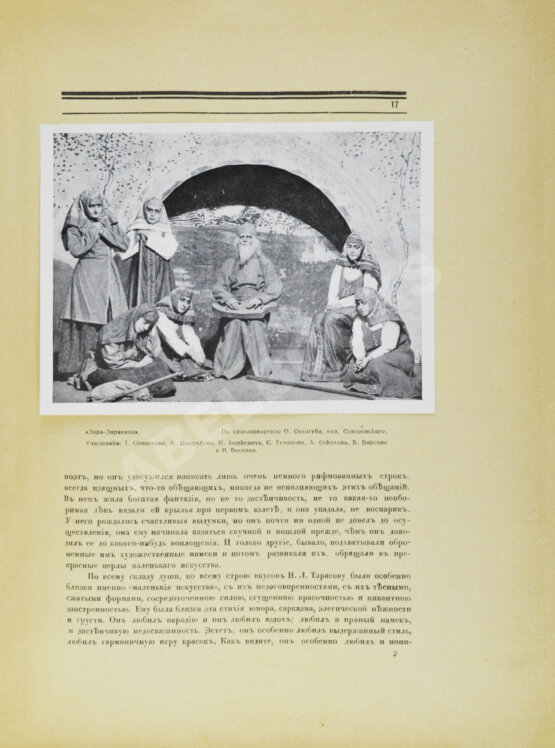

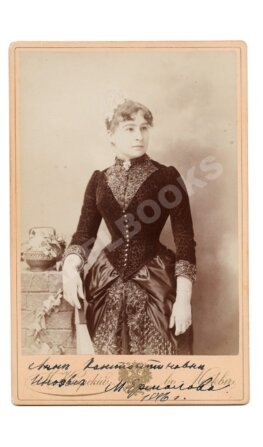

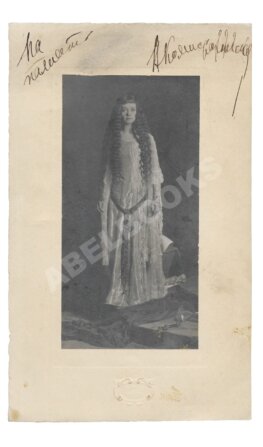

Идея создания актёрского клуба, получившего позже название «Летучая мышь», была рассчитана не на публику, а на её полное отсутствие. В «закрытый» клуб входили актёры Московского художественного театра: Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, Василий Иванович Качалов, Иван Михайлович Москвин, Георгий Сергеевич Бурджалов, Алиса Коонен.

Устав кружка «Летучая мышь» подписали Никита Балиев, Николай Тарасов и Василий Качалов. Соучредителями стали 25 актёров, и ещё 15 членов клуба предлагалось избрать путём голосования. Но этот план «потерпел неудачу». Как раз закрытость и привлекала внимание, как только Балиев сообщил, что «это будет клуб Художественного театра, недоступный для других, и стать его членом будет безумно трудно», в скором времени «хлынули совсем посторонние элементы» и «предполагаемая» интимность театра была разрушена. Подвал наполнился богемными музыкантами, художниками, писателями и завсегдатаями московских театров.

29 февраля 1908 года Балиев и Тарасов спустились в слабо освещённый подвал знаменитого дома Перцова. Навстречу им выпорхнула летучая мышь – так и родилось название театра, а летучая мышь стала его эмблемой, эпатируя мхатовскую чайку на занавесе.

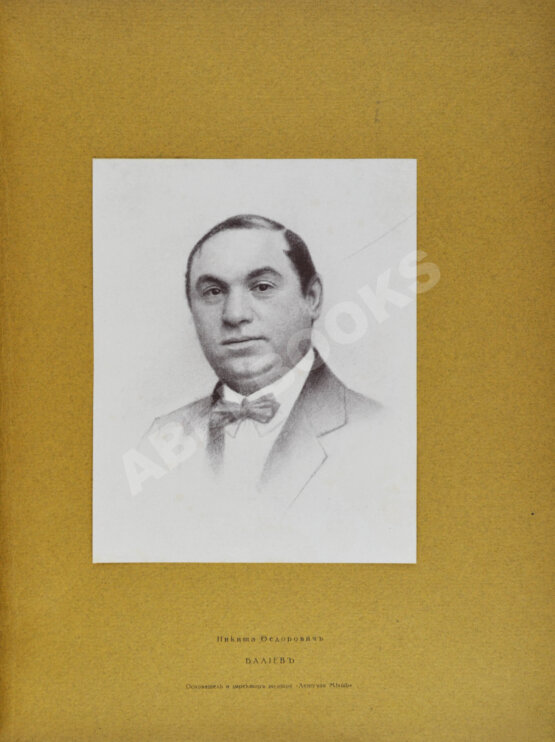

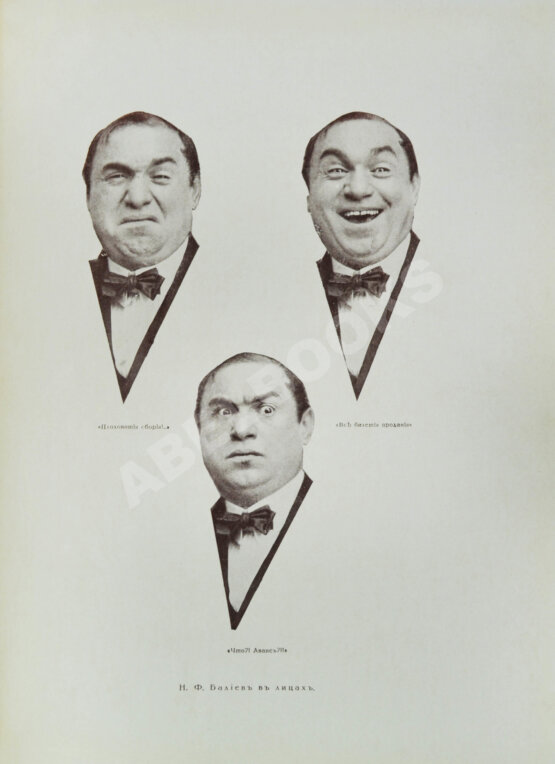

Никита Балиев был пайщиком Художественного театра и секретарем Владимира Немировича-Данченко. В театральных постановках он создал несколько сочных образов: Бык и Хлеб в «Синей птице» Метерлинка, Розен в «Борисе Годунове» Пушкина, Гость Человека в спектакле «Жизнь Человека» Андреева. Он был очень артистичным, но для его актёрского типажа ролей в репертуаре академического театра было не так много.

Воплотив свою мечту о собственном театре, Балиев позже превратил актёрское кабаре, интимный клуб актёров МХАТа, в общедоступный коммерческий театр, сохранивший атмосферу пристанища художественной богемы. Спектакли «Летучей мыши» любил посещать Станиславский.

Официальное открытие «подвала» как открытого театра состоялось 18 октября 1908 года пародией на спектакль МХАТа «Синяя птица», в котором эту птицу разыскивали Константин Сергеевич Станиславский и Немирович-Данченко. Театр был готов принять всего 60 гостей, о чём однако анонсировала крупная газета «Русское слово»: «Интимный «кабачок» друзей художественного театра открывается в воскресенье».

«Летучая мышь» довольно долго жила без рекламы и публикаций – всё заменяла московская молва. Горожане мечтали попасть в театр и увидеть своими глазами, что же там происходит за закрытыми дверьми, а театр становился всё более открытым, теряя свою интимность.

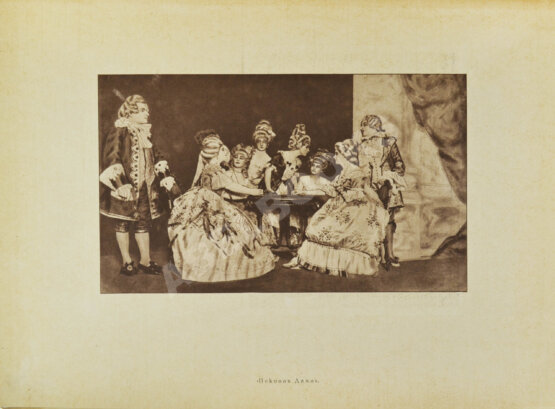

В 1910 году театр дал первое платное представление – в пользу нуждающихся артистов театра. С этого времени «Летучая мышь» становится ночным театром-кабаре для платной публики. В репертуаре театра были пародии, миниатюры, разнообразные дивертисменты. С 1912 года «Летучая мышь» становится театром миниатюр с ежевечерней большой программой, состоящей из шаржей, инсценировок песенок, романсов, театрализованных афоризмов Козьмы Пруткова, миниатюр Щепкиной-Куперник, а также инсценировок произведений классиков. Представления блестяще комментировал остроумный «хозяин вечера» Никита Балиев, находчиво беседуя с публикой и по видимости безобидно касаясь «злобы дня».

Стены театра-кабаре были увешаны карикатурами и шаржами на театральные темы. Над входом в театр была помещена надпись «Все между собой считаются знакомыми», и желанные гости «Летучей мыши» могли расписаться в знаменитой книге рядом с автографами Станиславского, Качалова, Книппер-Чеховой, Рахманинова и Айседоры Дункан. «Околотеатральная публика» сразу попадала в самую гущу закулисной жизни.

Представления в «Летучей мыши» начинались в 23:30: зрители рассаживались по своим местам, гасился свет, а из партера на сцену, крадучись, направлялись актёры. Одетые в развевающиеся, как крылья летучей мыши чёрные балахоны, они, в такт мерцания красных лампочек, шёпотом напевали: «Мышка — летучий мой зверёк, мышка легка, как ветерок». Уже вовлечённая в процесс публика чувствовала себя на «равной ноге» со знаменитыми артистами. Экспромты «случайно» оказавшихся в подвальчике «Летучей мыши» артистов, на самом деле были продуманы и даже оплачены Балиевым. Таким образом, достигалось полное слияние зрительного зала и сцены. Богема состояла из коммерсантов, респектабельных чиновников и преуспевающей интеллигенции, которая играла в «художников» и «лицедеев».

В 1915 году «Летучая мышь» переехала в специально приспособленный театр с функциональной сценой, зрительным залом и буфетом. Спектакли игрались в подвале доходного дома №10 на Большом Гнездниковском переулке, называемым «Первым домом Нирнзее», который в то время казался небоскрёбом. Антреприза перешла на коммерческую основу, деньги лились рекой: продавались билеты, анонсировались спектакли, выпускались рецензии в газетах и журналах. Обстановка варьете исчезла, не стало столов, заглох звон бокалов и скрежет ножей по тарелкам – «Летучая мышь» преобразилась в театр. Входная плата была высокой, а в буфете продавали дорогое шампанское. Антреприза Балиева оказалась весьма успешной, и вскоре капитал общества «Летучей мыши» составил 100.000 рублей.

В 1920-х гг. с частью труппы «Летучей мыши» Никита Балиев отправился в европейское турне. До 1922 года театр ещё как-то пытался сохранить репертуар, но «Летучая мышь» в России кончилась.

Детали

| Автор | Эфрос Николай Ефимович |

|---|---|

| Состояние | Хорошее |

| Переплет | Издательская бумажная обложка |

| Формат (размеры) | 30,5х24 см |

| Язык книги | Русский |

| Количество страниц | 77 |

| Место издания | Москва ,Петроград |

| Издательство | Печатано в художественной мастерской журнала «Солнце России» |

| Год издания | 1918 |

Доставка

Самовывоз: Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 25.

Доставка по Москве и Московской области: курьером.

Доставка по России: доставка курьерской компанией СДЭК.

Стоимость и сроки доставки обсуждаются дополнительно по телефону или по почте.

Все книги, представленные на сайте, находятся в Москве и могут быть выкуплены в нашем магазине по адресу: Садовая-Кудринская улица, дом 25, «Антикварный центр на Садовом».

Также возможна доставка после предварительной оплаты по Москве и Московской области; отправка книг транспортной компанией СДЭК на территории Российской Федерации.

Перед отправкой книги аккуратно упаковываются, что исключает их повреждение при доставке.

Отправка книг осуществляется после подтверждения заказа и получения оплаты.

Способы и сроки доставки обсуждаются дополнительно.

Согласно действующему законодательству РФ, вывоз антикварных книг за пределы РФ запрещен без специального разрешения Министерства Культуры РФ.

Оплата

Цены на сайте указаны без учета стоимости доставки и дополнительных расходов.

Заказ формируется после предварительного заказа на сайте или по телефону.

Заказы, на которые не было получено подтверждение, автоматически аннулируются через 3 дня без уведомления заказчика.

Возможны варианты оплаты:

- Наличными

- Картой лично

- СБП

- Онлайн СБП

- Банковским переводом на расчетный счет