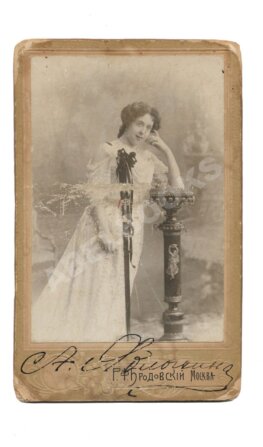

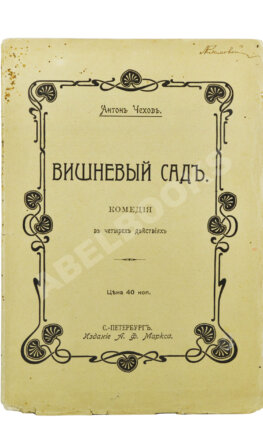

Книппер-Чехова, О.Л. [автограф]

Кабинетная фотография актрисы в образе царицы Ирины из спектакля МХАТа «Царь Фёдор Иоаннович».

Фотограф П. Павлов. 1898-1899 гг. 16х10,5 см.

В хорошем состоянии. На лицевой стороне автограф Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой: «Милой Маше на добрую память. О Книппер 1899 г.».

«Никто не знает, – говорил Владимир Немирович-Данченко, – какая пьеса хорошая, какая плохая, пока она не поставлена». Опубликованную ещё в 1868 году трагедию «Царь Фёдор Иоаннович» Алексея Константиновича Толстого (1817–1875), по воспоминаниям критиков, мало заметили, мало читали и мало комментировали, а сценического воплощения из-за цензурного запрета пьесе пришлось ждать до 1890 года – на любительские спектакли цензура не могла повлиять.

С подсказки Владимира Немировича-Данченко, не имевшего тогда собственного театра, разрешения на постановку пьесы долго добивался влиятельный Алексей Суворин для своего петербургского театра. В 1898 году к его ходатайству присоединились основатели будущего МХТ. Цензура внесла в текст пьесы незначительные изменения и дала «добро» на постановку – премьера «Царя Фёдора Иоанновича» с Павлом Орленевым в главной роли состоялась 12 октября 1898 года в Малом («Суворинском») театре Петербурга.

14 октября того же года, спустя всего два дня после петербургской премьеры, трагедией Алексея Толстого открылся в Москве Художественно-общедоступный театр — будущий МХАТ. На «Царе Фёдоре», как чуть позже и на чеховской «Чайке», сошлись вкусы обоих основателей МХАТа, но за «Чайкой» тянулся шлейф недавнего провала, а «Царь Фёдор» на тот момент, когда труппа приступила к репетициям, не знал ни успехов, ни провалов. Станиславского пьеса привлекла сочетанием лирического в образе Фёдора и эпического в массовых сценах. Его увлёк не центральный сюжет, не борьба за влияние между Шуйскими и Годуновым, а периферия трагедии – Станиславский ставил «Царя Фёдора» как народную трагедию. Для Немировича-Данченко «Царь Фёдор» перекликался с шекспировским «Гамлетом». Немирович-Данченко, проделавший немалую работу над постановкой этой пьесы, как режиссёр её не подписывал, в афише были указаны только имена Станиславского и Санина – для них ключом к трагедии стала подсказка автора: «Царь Иван умер. Гроза, свирепствовавшая над русской землёй, утихла; небо прояснилось, вся природа оживает. Оживают и те могучие силы, которые сдерживала железная рука Ивана… В государстве являются политические партии, действующие смело и открыто. Все сословия принимают участие в их борьбе; жизнь, со всеми её сторонами, светлыми и тёмными, снова заявляет свои права. …В настоящей трагедии господствующий колорит есть пробуждение земли к жизни и сопряжённое с ним движение». Перед зрителями разыгрывалась драма обманутых надежд, но обманутых не по вине Фёдора; если в петербургской постановке критики отметили аллюзии на современное положение и нынешнего царя, то Художественный театр таких аллюзий не искал: московский Фёдор скорее противостоял «слабому» Николаю II, его бедой была не слабость и тем более не бездеятельность.

Царя Фёдора в постановке исполнил неизвестный актёр Иван Москвин, Бориса Годунова в сыграл Александр Вишневский, Ивана Шуйского – Василий Лужский, царицу Ирину — Ольга Книппер, а Всеволод Мейерхольд, мечтавший о главной роли, получил роль Василия Шуйского. Об успехе постановки во МХАТе красноречивее критических статей свидетельствует тот факт, что только в первый, очень короткий, закончившийся 28 февраля сезон, пьеса «Царь Фёдор» прошёл 57 раз – небывалое для того времени число. 26 января 1901 года состоялось юбилейное, сотое, его представление, а роль царя Фёдора в дальнейшем стала коронной для актёров трагического амплуа.

Новым, не виданным ещё на русской сцене было и оформление спектакля, предложенное художником Виктором Симовым: театр оказался от традиционной фронтальности, сценические картины разворачивались в зал по диагонали и размыкались в пространство. Критики по поводу московской премьеры писали, что в спектакле два героя — Москвин и мизансцены. «Перед зрителями распахнулась жизнь древней Руси во всей своей доподлинности – с низкими сводчатыми потолками, тусклыми слюдяными оконцами, с мигающими свечами и лампадами у темных икон, с высокими шапками и длинными рукавами облачений, с точными музейными вышивками и уникальной утварью».

Пётр Петрович Павлов (1860–1925) – фотограф, владелец фотоателье и фототипии. Павлов открыл фотографическое заведение 19 сентября 1891 года на Мясницкой улице в доме Вятского подворья. До этого он несколько лет работал в знаменитой фирме «Шерер, Набгольц и Ко».

Доставка

Самовывоз: Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 25.

Доставка по Москве и Московской области: курьером.

Доставка по России: доставка курьерской компанией СДЭК.

Стоимость и сроки доставки обсуждаются дополнительно по телефону или по почте.

Все книги, представленные на сайте, находятся в Москве и могут быть выкуплены в нашем магазине по адресу: Садовая-Кудринская улица, дом 25, «Антикварный центр на Садовом».

Также возможна доставка после предварительной оплаты по Москве и Московской области; отправка книг транспортной компанией СДЭК на территории Российской Федерации.

Перед отправкой книги аккуратно упаковываются, что исключает их повреждение при доставке.

Отправка книг осуществляется после подтверждения заказа и получения оплаты.

Способы и сроки доставки обсуждаются дополнительно.

Согласно действующему законодательству РФ, вывоз антикварных книг за пределы РФ запрещен без специального разрешения Министерства Культуры РФ.

Оплата

Цены на сайте указаны без учета стоимости доставки и дополнительных расходов.

Заказ формируется после предварительного заказа на сайте или по телефону.

Заказы, на которые не было получено подтверждение, автоматически аннулируются через 3 дня без уведомления заказчика.

Возможны варианты оплаты:

- Наличными

- Картой лично

- СБП

- Онлайн СБП

- Банковским переводом на расчетный счет

![[автограф Дэвида Линча]](https://abelbooks.ru/wp-content/uploads/2020/07/Linch-scaled-263x447.jpg)

![Книппер-Чехова, О.Л. [автограф] Книппер-Чехова, О.Л. [автограф]](https://abelbooks.ru/wp-content/uploads/2020/10/Knipper-scaled-555x786.jpg)

![Книппер-Чехова, О.Л. [автограф] Книппер-Чехова, О.Л. [автограф]](https://abelbooks.ru/wp-content/uploads/2020/10/Knipper-avtograf-scaled-555x421.jpg)

![Книппер-Чехова, О.Л. [автограф] Книппер-Чехова, О.Л. [автограф]](https://abelbooks.ru/wp-content/uploads/2020/10/Knipper1-scaled-555x735.jpg)

![Книппер-Чехова, О.Л. [автограф]](https://abelbooks.ru/wp-content/uploads/2020/10/Knipper-scaled-150x212.jpg)

![Книппер-Чехова, О.Л. [автограф]](https://abelbooks.ru/wp-content/uploads/2020/10/Knipper-avtograf-scaled-150x114.jpg)

![Книппер-Чехова, О.Л. [автограф]](https://abelbooks.ru/wp-content/uploads/2020/10/Knipper1-scaled-150x199.jpg)

![Книппер-Чехова, О.Л. [автограф]](https://abelbooks.ru/wp-content/uploads/2020/10/Knipper-scaled-263x447.jpg)